1.1. Definiciones

Las interfaces son uno de los elementos presentes en todos los sistemas interactivos. De entrada, podemos decir que la interfaz es donde tiene lugar la interacción. A menudo, hacemos una equivalencia entre interfaz y pantalla, y utilizamos estas dos palabras como si fueran sinónimas. Esto se debe al gran protagonismo que han adquirido las pantallas en nuestra vida. A pesar de que las pantallas, dentro de las interfaces, son las que están más presentes o con las que más interactuamos, la noción de interfaz va más allá, tal como veremos a continuación y ampliaremos a lo largo de este recurso de aprendizaje.

Como palabra, interfaz es un término flexible que se ha usado en varias disciplinas y se emplea tanto de manera muy técnica y especializada como cotidiana y equívoca.

Si buscamos el sentido etimológico, deriva de las palabras latinas inter (‘entre’) y facies (‘cara’). Hay una conexión entre la idea de superficie y de interfaz. En este sentido, una interfaz sería una superficie entre dos fases, por ejemplo, entre dos líquidos como el agua y el aceite, que son inmezclables. Pero el significado de interfaz va más allá e implica el estudio de la representación de estas dos fases. Esta representación permite la manipulación de la interfaz y da la posibilidad de interacción. Podemos interactuar con la interfaz igual como lo haríamos con la superficie.

Peter Weibel lo clarifica con el ejemplo de un mapa: en la cartografía, un mapa responde al estudio de las superficies de la Tierra. Un mapa solo es una interfaz si aplicamos esta noción de una manera bastante restringida. En cambio, extendiendo la interfaz hacia medios electrónicos, el mapa se estira digitalmente y se convierte en plataformas como Google Earth, que permiten la interacción, en este caso, no directamente con la superficie de la Tierra, pero sí con su nivel de representación.

Si pensamos específicamente en el campo de la interacción entre humanos y máquinas, que es el ámbito de la asignatura, las interfaces son los medios por los cuales las personas usuarias interactúan con un aparato, dispositivo, programa informático u otras herramientas complejas. Un ejemplo sencillo sería un teclado de ordenador, que es una interfaz entre humano y máquina, pero también hay partes de los softwares que son interfaces, siempre y cuando hagan este papel de comunicación entre dos programas o más que han sido escritos en diferentes lenguajes.

En su artículo «Interfaced», Lori Emerson, investigadora en la Universidad de Colorado y fundadora del Media Archeology Lab, propone una definición de la interfaz como umbral, es decir, un punto de transición entre diferentes capas mediáticas dentro de un sistema. La idea de interfaz como umbral y no como separación o límite permite poner de relieve cómo las interfaces conceden y niegan el acceso al otro lado, ocultando y revelando la operatividad de lo que está programado por debajo.

En definitiva, Emerson entiende la interfaz como una tecnología que hace de mediadora de relaciones entre las entidades y los objetos estéticos que producen, pero también incluye los procesos técnicos de la máquina que tienen lugar por debajo de la superficie.

Siguiendo esta aproximación, proponemos huir de la idea de las interfaces como algo pasivo o rígido y pensarlas más allá, como artefactos culturales e históricos. Es decir, las interfaces no son neutras, sino que contienen códigos, procesos y protocolos complejos en que se inscriben componentes sociales, políticos, económicos, estéticos y tecnológicos.

Podemos decir que las interfaces hacen de mediadoras en un momento en que cada vez más no podemos trazar una línea divisoria clara entre nosotros, los dispositivos que usamos y el entorno, sino que accedemos al mundo a través de múltiples capas de mediación tecnológica. Y, por lo tanto, dado que son elementos entrelazados, las interfaces también influyen en cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo.

En este punto, hay que introducir Johanna Drucker, que, además de teórica visual, crítica cultural y artista de libros, fundó SpecLab (laboratorio de humanidades digitales) y actualmente es profesora en la UCLA (Los Angeles). En la misma línea en relación con las interfaces, afirma:

«Un libro es una interfaz, también lo es una página de diario, un grifo de lavabo, un panel de control del coche, un cajero automático. Una interfaz no es tanto un espacio “entre” como el entorno mediador que hace la experiencia, una “zona crítica que constituye una experiencia de usuario”. Yo no accedo a datos a partir de una página web; accedo a una página web que está estructurada para que pueda hacer ciertos tipos de consultas o búsquedas. Sabemos que la estructura de una interfaz es información, no solo un medio para acceder».

Drucker, Johanna. “Humanities approaches to interface theory.” Culture machine 12, 2011.

Este es uno de los puntos clave de la asignatura: las interfaces expresan maneras de habitar el mundo y a la vez las configuran y se convierten en un elemento que no es neutro, sino que está insertado en formas culturales y sociales.

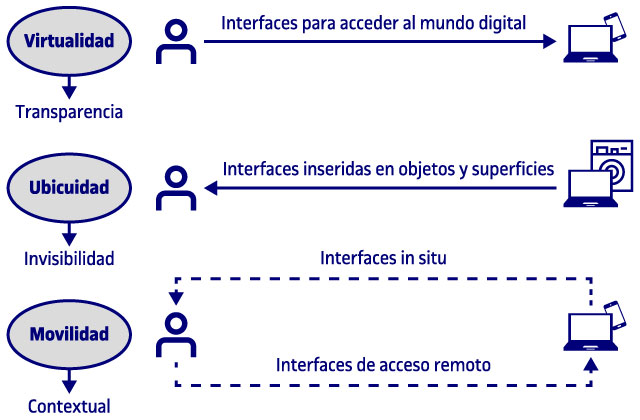

Si profundizamos en la realidad de convergencia tecnológica que habitamos, y siguiendo la distinción que Erik Stolterman y Lars-Erik Janlert hacen en «Things that keep us busy», hay tres paradigmas de uso de las interfaces, es decir, tres aproximaciones a cómo concebirlas:

Paradigma de la virtualidad. Interfaz como medio para que el usuario acceda a un mundo simbólico y diferente. Este paradigma tiene la transparencia como ideal, una idea a la que volveremos más adelante.

Paradigma de la ubicuidad. Poner un ordenador en el mundo real de objetos y entornos. La interacción es la superficie de un objeto real, discernible, que cubre y es el medio de control. La invisibilidad es el ideal.

Paradigma de la movilidad. Plantea dos escenarios: operaciones remotas (uso independiente) y aplicaciones in situ (uso dependiente y con acceso a informaciones y recursos no ligados a la situación).

Figura 1. Paradigmas de uso de las interfaces

Fuente: elaboración propia.

A pesar de presentarlos por separado, podemos decir que los tres paradigmas no se dan de manera individual, sino que se combinan y conviven en diferentes grados. Por ejemplo, un móvil permite usos diversos en diferentes paradigmas, desde la realidad aumentada hasta acceder remotamente al servidor que tenemos en el despacho.

Empezaremos hablando del tipo de interfaces que más presencia tienen en nuestro día a día: aquellas que tienen que ver con pantallas. Sin embargo, no quiere decir que las pantallas sean el modelo de interfaz dominante y que el resto sean alternativas o hayan nacido por contraposición, sino que se han acabado imponiendo por varios motivos, como, por ejemplo, el progresivo dominio del sentido de la vista en nuestra sociedad occidental.

Por lo tanto, a pesar de que a menudo usamos la palabra interfaz y que empezamos por las interfaces gráficas de usuario, este concepto incluye también interfaces que no necesariamente se basan en pantallas, sino en interfaces gestuales, por voz o tangibles.